2016年05月16日

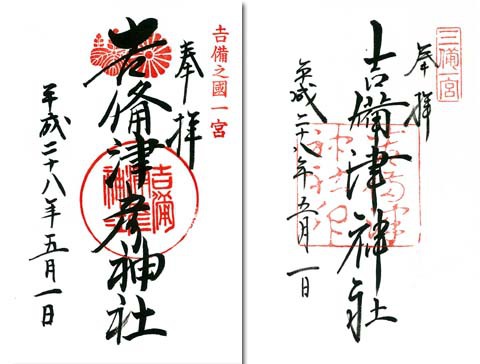

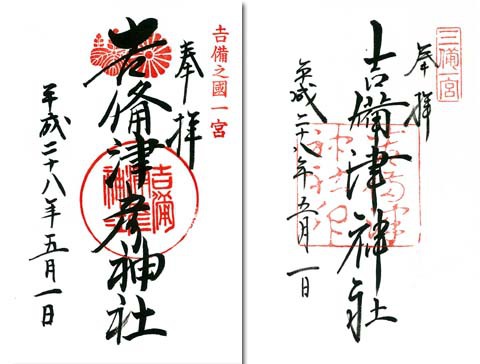

一の宮巡り(その32) 吉備津神社・吉備津彦神社

次なる訪問地は備中国一之宮 「吉備津神社」(きびつじんじゃ)です。

こちらは元々は吉備国の総鎮守でしたが、大化の改新を経て吉備国が三つに分割(備中・備前・備後)されたことに伴い備中国一之宮となりました。

主祭神は大吉備津彦命(おおきびつひこのみこと) 第7代孝霊天皇の第三皇子といわれており、この吉備津彦命の温羅(うら:異国から来た荒くれ者)退治が後の桃太郎伝説の元になったということです。

国宝の本殿・拝殿は15世紀の室町時代のもの。室町幕府第三代将軍の足利義満の命により建立されました。この変わった建物は比翼入母屋造といい、入母屋造の屋根を2つ並べた特殊な屋根形式で「吉備津造」とも呼ばれています。また、398mもある回廊は16世紀の戦国時代のもので吉備津神社見どころの一つです。

吉備津神社の山の反対側(東側)に備前国一之宮 「吉備津彦神社」 があります。

吉備国の分割により吉備津神社がある山(中山)が御神体とされていた為、国境をはさんで北西麓に吉備津神社、北東麓に吉備津彦神社が鎮座することから、こちらは「朝日の宮」と呼ばれています。主祭神は同じく大吉備津彦命です。

戦国時代には領主であった宇喜多直家の崇敬を受け、羽柴秀吉が高松城水攻めの際には武運を祈願したと伝えられています。

こちらは元々は吉備国の総鎮守でしたが、大化の改新を経て吉備国が三つに分割(備中・備前・備後)されたことに伴い備中国一之宮となりました。

主祭神は大吉備津彦命(おおきびつひこのみこと) 第7代孝霊天皇の第三皇子といわれており、この吉備津彦命の温羅(うら:異国から来た荒くれ者)退治が後の桃太郎伝説の元になったということです。

国宝の本殿・拝殿は15世紀の室町時代のもの。室町幕府第三代将軍の足利義満の命により建立されました。この変わった建物は比翼入母屋造といい、入母屋造の屋根を2つ並べた特殊な屋根形式で「吉備津造」とも呼ばれています。また、398mもある回廊は16世紀の戦国時代のもので吉備津神社見どころの一つです。

吉備津神社の山の反対側(東側)に備前国一之宮 「吉備津彦神社」 があります。

吉備国の分割により吉備津神社がある山(中山)が御神体とされていた為、国境をはさんで北西麓に吉備津神社、北東麓に吉備津彦神社が鎮座することから、こちらは「朝日の宮」と呼ばれています。主祭神は同じく大吉備津彦命です。

戦国時代には領主であった宇喜多直家の崇敬を受け、羽柴秀吉が高松城水攻めの際には武運を祈願したと伝えられています。